ذكرتني آخر سهرة قضيتها في شهر رمضان الأخير في الجزائر العاصمة، بأيام السرية التي عاشتها بعض الأجيال من مناضلي السياسة فيها، اثناء ثورة التحرير وسنوات الاستقلال الأولى. فقد دعاني صديقي بشير درايس منتج ومخرج فيلم «العربي بلمهيدي» إلى حضور جلسة رمضانية لمشاهدة الفيلم، مع مجموعة صغيرة من الزملاء، في مكتبه، الذي لا يبعد كثيرا عن الشقة التي تم فيها إلقاء القبض على العربي بلمهيدي من قبل المظليين الفرنسيين في 23 فبراير/شباط 1957 أثناء معركة الجزائر، ليعذب ويقتل شنقا من قبل الجنرال الفرنسي بول سواريس الذي اعترف بذلك بشكل علني لا غبار عليه.

مما يكون قد زاد في مدً اللقاء «بنفحات نضالية «ونحن نخرج بعد منتصف الليل من مشاهدة الفيلم، الذي ما زال ممنوعا من العرض في الجزائر، بعد عدة سنوات من تصويره، في بلد تكاد تختفي فيه السينما كصناعة ومؤسسات إنتاج وقاعات عرض وشبكة توزيع. كان يتوفر إلى بداية الاستقلال على عشرات قاعات السينما في الحي الواحد، كما كان الأمر في الحي الشعبي الذي تربيت فيه شخصيا – بلكور بلوزداد حاليا – الذي كنا نستطيع فيه مشاهدة أفلام من كل نوع، الهندي والعربي والأمريكي، في عشرات القاعات، اختفت كلها اليوم، فهي إما مغلقة، أو تم تحويلها إلى قاعات للأكل السريع. لتنتج جزائر ما بعد الاستقلال أجيالا من المواطنين، من دون خيال سينمائي، توجهت لاحقا نحو التسكع في الشوارع والعنف بكل أنواعه، في هذه الأحياء الشعبية التي اكتظت فيها.

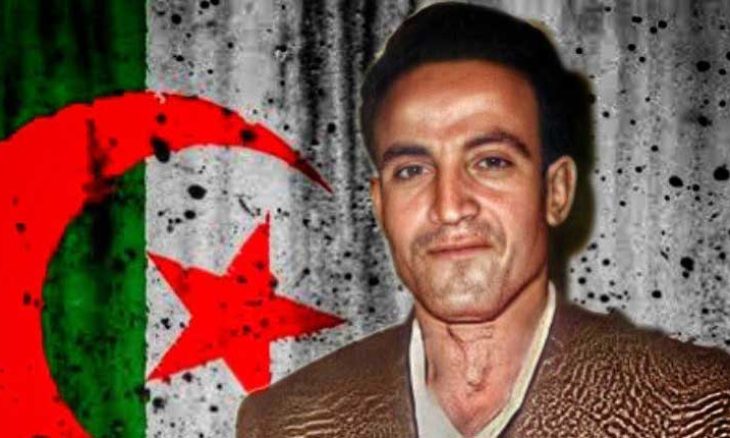

فيلم استمتعت بمشاهدته لمدة ساعتين، من دون الشعور بمرور الوقت، وهو يسرد حياة العربي بلمهيدي بداية من طفولته الأولى في دوّار الكواهي في عين مليلة، قبل الانتقال إلى بسكرة، والعاصمة لاحقا لقيادة معركة الجزائر مرورا بالولاية الخامسة التي كان على رأسها. بسكرة التي عاش فيها محمد العربي مع عائلته لغاية انضمامه لصفوف الحركة الوطنية وثورة التحرير لاحقا، هو واخوه محمد الطاهر، الذي أظهرت لقطات من الفيلم كيف كان تأثره كبيرا بعد سماع خبر وفاته. بسكرة التي ناضل فيها بلمهيدي – جسد شخصيته الممثل المعروف خالد بن عيسى – من دون أن ينسى الانضمام إلى المسرح، كما كان شائعا في هذه المدينة المتوسطة، التي عبّرت سياسيا وثقافيا، عما ميز الجزائر والجزائريين من أبناء المدن خلال المرحلة الاستعمارية، وهم يتوجهون للعيش داخل الفضاءات الحضرية، بعد مغادرتهم للمناطق الريفية. بسكرة بأحيائها وحاراتها التي حاول فيلم بشير درايس أن يعكسها في فيلمه الذي صور جزءا كبيراً منه في تونس، نتيجة غياب استوديوهات في الجزائ،ر وهو يخرج وينتج هذا الفيلم الذي ينتمي إلى المدرسة الجزائرية الجديدة، التي تريد القطيعة مع أفلام الحرب التي طغت في المرحلة الأولى من تاريخ السينما الجزائرية، وهي تركز على المعارك العسكرية في ثورة، كانت في الأصل معركة سياسية طويلة ضد الاستعمار الفرنسي، قام بها رجال ونساء من أبناء هذا الشعب، انتموا إلى حركات سياسية متنوعة، التحقوا بها عبر مسارات ومواقع اجتماعية مختلفة. صوّرهم الفيلم في أكثر من لقطة، وهم يتصارعون وهم يتناقشون وهو يحضرون الاجتماعات العامة، التي تربى في ظلها هذا الجيل الذي ينتمي اليه العربي بلمهيدي، الملقب بالحكيم، الذي حاز تقديرا كبيرا بين قيادات الثورة من مختلف المناطق والمشارب الفكرية والسياسية. رجال ونساء لم يكونوا متفقين من الناحية السياسية، كما صوّر المخرج ذلك الشجار الذي وصل إلى الاشتباك بالأيدي بين بلمهيدي وأحمد بن بلة الذي حاول البعض ربط منع الفيلم به في الأول، خلال سنوات حكم بوتفليقة، الذي يكون قد استاء من هذه اللقطة، حسب بعض الشائعات، ليستمر المنع بعد إبعاد بوتفليقة، من دون أن يعرف المشاهد الجزائري حتى الآن بالضبط أسباب هذا المنع المستمر، سنوات بعد الانتهاء من تصوير الفيلم وكيف تطورت أسبابه، داخل مؤسسات نظام يعتمد على منطق الرقابة والمنع وهو يسيّر الشأن السينمائي والثقافي. نظام سياسي يعتمد على قراءة أيديولوجية متحجرة للشأن السينمائي والفني عموما. تقوم بها أكثر من مؤسسة بيروقراطية بدءا من وزارة المجاهدين، إلى الرئاسة مرورا بوزارة الثقافة ومؤسساتها المختلفة، التي تعتمد احتكار المال العام، تمنحه وترفضه لمن تشاء، على أساس اعتبارات شللية وأيديولوجية بحتة، تريد أن تُطوع التاريخ الوطني لها.

سياسة ثقافية وسينمائية استطاعت في الأخير الوصول إلى خلق أجيال من الجزائريين، لا يعرفون السينما، من دون خيال، كما عكسه المشهد الذي عاشه مخرج سينمائي في المدة الأخيرة، حين فشل في إيجاد ممثل واحد يقبل برفع العلم الفرنسي في مشهد سينمائي يتم تصويره في فيلم جزائري، حتى وهو يقدم سعرا ماليا مغريا. فقدان خيال لا يقتصر على المشهد السينمائي، بل يتعداه إلى النص الروائي، كذلك الذي يرفض أن يتعامل معه الجزائري كنص خيالي وليس واقع يتشبث به ولا يريد أن يبتعد عنه. في وقت تحقق فيه الرواية الجزائرية نجاحات كثيرة من قبل أجيال من الجزائريين والجزائريات، أكدته حالة الروائيتين كوثر عظيمي وسارة ريفنس في المهجر، وداخل الجزائر، وهما تكتبان باللغة الفرنسية لجمهور دولي واسع لا يقتصر على الجزائريين من الشباب أو النساء، يعيد تذكيرنا به كل مرة الروائي الجزائري المعروف ياسمينة خضرا، بطوابير القراء التي تكون في انتظاره، عند كل زيارة له للجزائر، كما يحصل هذه الأيام فياكثر من مدينة جزائرية. تأكيدا للنجاحات التي حققتها الروائية أحلام مستغانمي في طبعات سابقة لمعرض الكتاب في الجزائر ومعارض عربية.

كتاب وروائيون كسروا حاجز اللغة والجيل والجندر، يمكن أن يربحوا معركة الخيال لدى القارئ الجزائري. معركة ليست بعيدة عن معركة الذاكرة مع الطرف الفرنسي المطروحة هذه الأيام للنقاش، على مستوى الخبراء التي لا يمكن تصور ربحها مع هذا الطرف ومع ذواتنا، من دون أن ننجح في الكتابة بحرية حول ماضينا وتصويره على شكل أفلام سينمائية ووثائقية كثيرة ومتنوعة حتى لا نخسر معركة الصورة والخيال حتى بعد ربحنا لمعركة الاستقلال.

ناصر جابي

تعليقات الزوار

لا تعليقات